Was sind die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns?

Die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns sind eine Einrichtung für Forschung und Bildung in Bayern.

Das kurze Wort für Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns ist: SNSB.

In der Forschung geht es darum, neue Dinge herauszufinden.

Bei den SNSB wollen Forscher mehr über die Natur herausfinden.

Bildung ist, wenn Leute etwas lernen.

Bei den SNSB können alle Menschen etwas über die Natur lernen.

Zum Beispiel in unseren Museen.

Die SNSB haben einen Chef.

Dieser Chef ist der General-Direktor.

Der General-Direktor bei den SNSB heißt: Joris Peters

So benutzen Sie die Internet-Seite von den SNSB

www.snsb.de ist die Seite von den SNSB im Internet.

Hier finden Sie viele Informationen über die SNSB.

Es gibt auch ein Inhalts-Verzeichnis. Das heißt: Sitemap.

Das zeigt alle wichtigen Seiten.

Es ist ganz unten auf jeder Seite.

Auf unserer Start-Seite finden Sie aktuelle Informationen über die SNSB.

Es gibt große Bilder mit Neuigkeiten.

Und es gibt kleinere Felder zu verschiedenen Dingen.

Zum Beispiel zu Ausstellungen oder Veranstaltungen oder Forschung.

Wenn Sie auf die Felder klicken, kommen mehr Informationen.

Sie können auch in unseren Internet-Seiten suchen.

Rechts oben ist eine Lupe.

Dort können Sie drauf klicken.

Dann kommt ein Feld.

Tragen Sie dort das Wort ein, das Sie suchen.

Dann kommt eine Liste zu dem Wort.

Man kann klicken, was man lesen will.

Wenn Sie auf „Kontakt“ klicken, gelangen Sie auf eine andere Internet-Seite.

Dort gibt es eine Liste mit wichtigen Telefon-Nummern und E-Mail-Adressen.

Zum Beispiel zum Büro von dem General-Direktor.

Wenn Sie auf „Jobs“ klicken, gelangen Sie auf eine andere Internet-Seite.

Dort finden Menschen Informationen, wenn sie bei uns arbeiten möchten.

Wenn Sie auf „Presse“ klicken,

gelangen Sie in einen Bereich, in dem Informationen für Journalisten stehen.

Journalisten arbeiten für Zeitungen oder das Fernsehen.

Es gibt auch viele Unter-Seiten.

Die Themen der Unter-Seiten finden Sie in 3 Bereichen.

Diese Bereiche nennt man: Menü.

Dort können Sie auswählen, was Sie interessiert.

Das Menü hat 3 Haupt-Themen:

Wenn Sie mehr über die SNSB wissen möchten, klicken Sie auf „Über Uns“.

Dort gibt es zum Beispiel einen Text über unsere Geschichte.

Wenn Sie mehr über unsere Forschung wissen möchten,

klicken Sie auf „Wissenschaft“.

Dort kommt auch eine Liste mit unseren 6 Staats-Sammlungen.

Sie können wählen, welche Staats-Sammlung Sie anklicken möchten.

Sie gelangen von dort auf die Internet-Seiten von unseren Sammlungen.

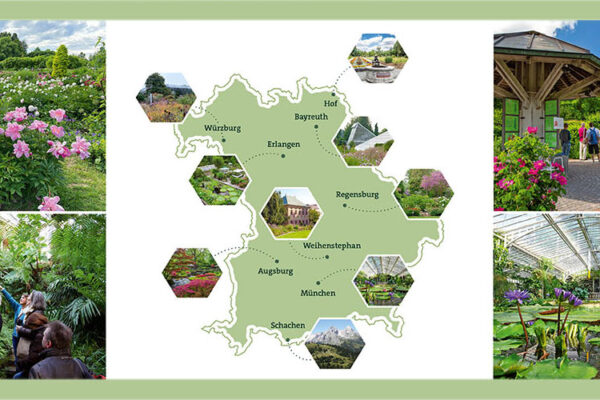

Wenn Sie auf „Museen und Botanischer Garten“ klicken, kommt eine Liste mit unseren Museen.

Sie können wählen, welches Museum sie anklicken möchten.

Sie gelangen von dort auf die Internet-Seiten von unseren Museen und vom Botanischen Garten.

Dort können Sie lesen,

wann unsere Museen geöffnet sind.

Oder wie sie dort hinkommen.

Oder welche Ausstellungen es gibt.